- Qu’est-ce que la responsabilité sociale des entreprises (Corporate Social Responsibility – CSR) ?

- Quels sont les trois niveaux de responsabilité CSR ?

- Quels sont les 7 piliers de la norme ISO 26000 ?

- Quels sont les avantages de la CSR pour une entreprise ?

- Comment mettre en place une stratégie CSR efficace ?

- En bref

- FAQ

Qu’est-ce que la responsabilité sociale des entreprises (Corporate Social Responsibility – CSR) ?

La responsabilité sociale des entreprises (CSR) désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. La Commission européenne la définit comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » [1]. Elle représente ainsi la contribution des organisations aux enjeux du développement durable.

Le concept de CSR tel que nous le connaissons aujourd’hui est apparu aux États-Unis dans les années 1950. Howard Bowen l’a formalisé en 1953 dans son ouvrage « The Social Responsibilities of the Businessman« , définissant alors la responsabilité sociale comme « l’obligation pour les hommes d’affaires de réaliser les politiques, de prendre les décisions et de suivre les lignes de conduite répondant aux objectifs et aux valeurs considérés comme désirables dans notre société » [1].

Une entreprise qui adopte une démarche CSR cherche à développer un impact positif sur la société tout en maintenant sa performance économique [2]. Cette approche repose sur trois piliers fondamentaux :

-

Environnemental : réduction de l’empreinte écologique, conservation des ressources

-

Social : amélioration des conditions de travail, respect des droits humains

-

Économique : création de richesse partagée, modes de production durables

Selon l’étude menée en 2023 par EcoVadis, les entreprises françaises ont amélioré leurs performances en matière de RSE avec un score global de 57,6/100 en 2022, contre 54,3/100 en 2021 et 51/100 en 2019 [1]. Ce score reste d’ailleurs supérieur aux moyennes de l’Union européenne (55,1) pour toutes les tailles d’entreprise.

La norme ISO 26000, publiée depuis le 1er novembre 2010, constitue le standard international de référence en matière de CSR [3]. Elle fournit des lignes directrices pour aider les organisations à intégrer la responsabilité sociale dans leurs activités. Néanmoins, contrairement à d’autres normes ISO, elle n’est pas un texte juridique contraignant mais plutôt un instrument de « soft law » invitant, sur une base volontaire, les parties prenantes à améliorer leurs pratiques [3].

Par ailleurs, une entreprise socialement responsable vise à satisfaire les attentes de l’ensemble de ses parties prenantes (stakeholders) : collaborateurs, actionnaires, associations, ONG, clients, communautés locales, fournisseurs, pouvoirs publics et syndicats [3]. Cette vision se distingue de l’ancien modèle dans lequel l’entreprise cherchait principalement à satisfaire les intérêts des seuls actionnaires (shareholders).

En France, le cadre législatif de la CSR trouve son origine dans la loi NRE de 2001, qui a été la première à obliger les entreprises à divulguer des informations sur leur performance en matière de développement durable [1]. Depuis, d’autres textes comme la loi PACTE ou la loi sur le devoir de vigilance sont venus renforcer ce cadre.

La CSR demeure une démarche accessible à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur statut juridique ou de leur secteur d’activité [1][4].

Quels sont les trois niveaux de responsabilité CSR ?

Selon la sociologue Stefanie Hiß, la CSR en français se décompose en trois niveaux distincts qui définissent l’étendue des responsabilités d’une entreprise envers ses parties prenantes et la société [1].

Responsabilité interne

La responsabilité interne concerne la dimension éthique des activités au sein même de l’entreprise. Ce niveau fondamental englobe la conformité juridique, la planification de croissance et l’efficacité économique, éléments qui relèvent directement de l’exécutif et influencent les décisions stratégiques [4]. Ce domaine central regroupe également les aspects liés à la gestion des ressources humaines, au développement professionnel et à l’égalité des chances entre les collaborateurs [1]. Par ailleurs, la responsabilité interne s’attache aux processus et chartes éthiques mis en place, ainsi qu’aux objectifs définis dans la stratégie à long terme [5].

Responsabilité intermédiaire

La responsabilité intermédiaire comprend toutes les actions dont les effets sur l’environnement et la société peuvent être mesurés plus ou moins directement [1]. Ce niveau se rapporte principalement aux relations avec différentes parties prenantes. Vis-à-vis des employés, l’entreprise doit garantir des conditions de travail optimales, une politique de rémunération équitable et des perspectives d’évolution professionnelle [1]. Concernant les clients, l’organisation ne doit pas les induire en erreur par de fausses informations ou des pratiques s’apparentant au greenwashing [4]. Les relations avec les investisseurs doivent reposer sur l’honnêteté et la transparence, au risque de mettre en péril les sociétés non cotées [4]. Face aux médias, que certains qualifient de « quatrième pouvoir », une communication ouverte et honnête est essentielle [4]. L’entreprise doit également respecter les lois et réglementations imposées par les organismes publics du pays où elle opère [4]. Enfin, elle doit veiller à ne pas perturber la qualité de vie des résidents locaux, notamment en limitant la pollution sonore et environnementale [4].

Responsabilité externe

Souvent assimilée à la notion de « citoyenneté d’entreprise », la responsabilité externe touche à la dimension sociale au-delà des activités principales [4]. Ce niveau comprend :

-

Le sponsoring d’associations caritatives ou de projets municipaux alignés avec les valeurs de l’entreprise

-

Les donations, moyen privilégié pour augmenter la visibilité tout en soutenant des causes nobles

-

Le soutien aux activités sociales des employés, parfois en accordant des congés spécifiques

Certaines entreprises offrent à leurs collaborateurs la possibilité de s’engager dans des activités sociales, en leur accordant des congés dédiés généralement réglementés dans les contrats de travail [1]. Ces organisations peuvent même financer ces initiatives en les comptabilisant comme du temps de travail [4].

Quels sont les 7 piliers de la norme ISO 26000 ?

La norme ISO 26000, publiée en 2010, constitue le référentiel international de la CSR en français (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Cette norme a été élaborée grâce à la participation de 450 experts issus de 99 pays et 42 organisations internationales [6]. Elle définit sept questions centrales autour desquelles toute organisation peut articuler sa démarche RSE.

Gouvernance de l’organisation

La gouvernance représente le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique pour atteindre ses objectifs [7]. Ce pilier définit les critères d’une gouvernance responsable et mesure la solidité des décisions prises en matière de RSE, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les rendre effectifs et pérennes [8].

Droits de l’homme

Ce domaine fait référence aux droits fondamentaux de tous les humains interagissant avec l’entreprise [8]. Il comprend huit catégories d’actions : le devoir de vigilance, la prévention de la complicité, la non-discrimination, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les principes fondamentaux du travail [9].

Conditions de travail

Ce pilier concerne les relations qu’entretiennent les collaborateurs et les moyens qui leur sont donnés pour effectuer leur travail [10]. Il s’intéresse notamment à la pérennité des compétences, à la communication interne, à la protection de la santé et de la sécurité, à la qualité de vie au travail et à la juste rémunération [10].

Environnement

Cet aspect emblématique de la RSE évalue les moyens mis en œuvre pour limiter les impacts sur le climat et la biodiversité, préserver les ressources et réduire la pollution [8]. Il comprend quatre domaines d’action : la prévention de la pollution, l’utilisation durable des ressources, l’atténuation des changements climatiques et la protection de l’environnement [11].

Loyauté des pratiques

Cette question centrale régit l’éthique des transactions entre organisations [12]. Elle comprend la lutte contre la corruption, l’engagement politique responsable, la concurrence loyale, la promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur et le respect des droits de propriété [13].

Relations avec les consommateurs

Ce pilier intègre la protection des consommateurs, la transparence des informations, la prévention des pratiques commerciales déloyales et la promotion d’une consommation responsable [14]. Il englobe également la gestion du service après-vente et la protection des données personnelles [15].

Développement local

Ce dernier pilier évalue l’implication de l’entreprise dans sa localité [8]. Il encourage l’engagement envers les communautés locales pour contribuer au bien-être des habitants en répondant à leurs besoins prioritaires comme l’accès à l’éducation, la santé et l’emploi [16].

Quels sont les avantages de la CSR pour une entreprise ?

Adopter une démarche de corporate social responsibility en français procure de nombreux avantages tangibles aux entreprises. Premièrement, elle génère des bénéfices économiques directs. Selon France Stratégie, les entreprises intégrant les critères ESG ont augmenté leur performance en moyenne de 13% [17]. Cette amélioration résulte notamment de la réduction des coûts opérationnels, comme en témoignent la diminution des dépenses énergétiques et la limitation du gaspillage [18].

En matière d’image et de réputation, l’impact est considérable. D’après le Reputation Institute, 42% de l’impression que les consommateurs ont d’une entreprise provient directement de ses réalisations en matière de RSE [19]. Par ailleurs, environ 30% de la valeur d’une marque est attribuée à sa démarche RSE [19]. Cette valorisation renforce la confiance et la loyauté des clients [20].

La RSE constitue également un puissant levier d’attractivité et de fidélisation des talents. Les collaborateurs trouvent davantage de sens dans leur travail lorsqu’ils évoluent au sein d’une organisation dont les valeurs résonnent avec leurs convictions personnelles [21]. Cette dimension s’avère cruciale pour les nouvelles générations de professionnels, plus sensibles à l’engagement sociétal de leur employeur [17].

Au-delà de ces avantages, la RSE favorise l’anticipation des risques réglementaires. Face au durcissement prévisible des normes environnementales et sociales, les entreprises qui s’engagent volontairement dans cette voie acquièrent une longueur d’avance sur leurs concurrents [18].

L’intégration des critères liés au développement durable (critères ESG) représente aussi un atout pour attirer des financements, notamment auprès des fonds d’Investissement socialement responsable (ISR) [17]. Selon une étude de l’organisme britannique des certifications, les entreprises disposant de certifications RSE sont jusqu’à 66% plus susceptibles d’être identifiées comme partenaires commerciaux et de gagner des parts de marché [18].

Enfin, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a confirmé l’importance stratégique de certains enjeux RSE comme les achats responsables, permettant aux entreprises engagées dans cette voie de s’adapter plus facilement et de maintenir leur activité [2].

Comment mettre en place une stratégie CSR efficace ?

Pour mettre en œuvre une démarche CSR en français, une approche méthodique et structurée s’impose. L’implémentation réussie d’une stratégie de responsabilité sociale exige une organisation rigoureuse et l’engagement de toutes les parties prenantes.

Nommer un responsable RSE

La désignation d’un référent RSE constitue la première étape fondamentale. Ce collaborateur incarne la transformation de l’entreprise et établit le lien entre les différentes équipes [4]. Cette personne doit posséder des compétences managériales solides, un bon relationnel et une connaissance approfondie de l’entreprise [1]. Son rôle comprend la détermination des enjeux prioritaires, l’élaboration de la stratégie de base et le pilotage global de la démarche [5].

Faire un diagnostic initial

L’établissement d’un état des lieux précis permet d’évaluer la situation actuelle de l’entreprise en matière de responsabilité sociétale. Ce diagnostic couvre les dimensions économiques, sociales et environnementales [22]. Il aide à identifier les forces, faiblesses et actions déjà en place, car de nombreuses entreprises font déjà de la RSE sans le formaliser [4]. Des outils comme le diagnostic RSE proposé par les CCI facilitent cette évaluation [23].

Impliquer les parties prenantes

L’identification et la cartographie des parties prenantes constituent une étape cruciale. Ces acteurs comprennent tous ceux ayant un intérêt dans les activités de l’entreprise : clients, fournisseurs, collaborateurs, communautés locales [4]. Établir un dialogue constructif avec ces parties permet de comprendre leurs attentes, de co-construire la démarche et d’enrichir la stratégie RSE [24]. Une bonne connaissance de leurs intérêts facilite l’adaptation des actions et l’établissement de relations de confiance [25].

Définir des objectifs clairs

La définition d’objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis) est essentielle [26]. Ces objectifs doivent être ambitieux mais réalisables, reflétant l’engagement de l’entreprise envers le développement durable [26]. Ils servent à orienter le plan d’action et doivent s’aligner avec la stratégie globale de l’organisation [27].

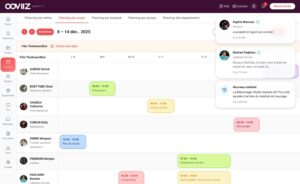

Suivre et communiquer les résultats

La mise en place d’indicateurs de performance permet de suivre régulièrement l’avancement et l’efficacité des actions RSE [28]. Un tableau de bord facilite la collecte et la centralisation des données [28]. La communication transparente des résultats auprès de toutes les parties prenantes renforce la crédibilité de la démarche [5]. Cette transparence joue un rôle majeur dans la construction d’une image d’entreprise responsable [29].

En bref

La CSR représente bien plus qu’une simple obligation réglementaire – c’est un levier stratégique de performance durable qui transforme fondamentalement la façon dont les entreprises créent de la valeur.

• La CSR intègre trois piliers (environnemental, social, économique) et génère 13% d’amélioration de performance selon France Stratégie

• Les 7 piliers ISO 26000 structurent la démarche : gouvernance, droits humains, conditions de travail, environnement, loyauté, consommateurs, développement local

• Nommer un responsable RSE et impliquer toutes les parties prenantes constituent les fondations d’une stratégie efficace

• 42% de l’image d’entreprise provient de ses réalisations RSE, renforçant l’attractivité client et la fidélisation des talents

• Le diagnostic initial et des objectifs SMART permettent de mesurer concrètement l’impact et communiquer les résultats

Une démarche CSR bien menée transforme les contraintes réglementaires en avantages concurrentiels durables, créant un cercle vertueux entre performance économique et impact sociétal positif.

FAQ

Q1. Quels sont les principaux avantages de la RSE pour une entreprise ? La RSE offre de nombreux avantages, notamment une amélioration de la performance économique (jusqu’à 13% selon France Stratégie), une meilleure image de marque, une attractivité accrue pour les talents, une anticipation des risques réglementaires et un accès facilité aux financements responsables.

Q2. Comment mettre en place une stratégie RSE efficace ? Pour mettre en place une stratégie RSE efficace, il faut nommer un responsable RSE, réaliser un diagnostic initial, impliquer les parties prenantes, définir des objectifs clairs et mesurables, et suivre et communiquer régulièrement les résultats.

Q3. Quels sont les trois piliers fondamentaux de la RSE ? Les trois piliers fondamentaux de la RSE sont : environnemental (réduction de l’empreinte écologique), social (amélioration des conditions de travail) et économique (création de richesse partagée et modes de production durables).

Q4. Que représentent les 7 questions centrales de la norme ISO 26000 ? Les 7 questions centrales de la norme ISO 26000 sont : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les relations avec les consommateurs et le développement local.

Q5. Comment la RSE influence-t-elle l’image d’une entreprise ? La RSE a un impact considérable sur l’image d’une entreprise. Selon le Reputation Institute, 42% de l’impression que les consommateurs ont d’une entreprise provient directement de ses réalisations en matière de RSE. De plus, environ 30% de la valeur d’une marque est attribuée à sa démarche RSE, ce qui renforce la confiance et la loyauté des clients.

Nos consultants spécialisés accompagnent les studios de production pour cadrer la stratégie,

former les équipes et suivre les résultats. Nous adaptons l’approche aux contraintes du terrain.