- Qu’est-ce que la RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) ?

- Pourquoi la RSO est-elle importante pour les organisations ?

- Les 7 principes fondamentaux de la RSO selon la norme ISO 26000

- Comment mettre en œuvre une démarche RSO ?

- Quel est le rôle des parties prenantes dans la RSO ?

- Comment évaluer et améliorer une démarche RSO ?

- Key Takeaways

- FAQs

Qu’est-ce que la RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) ?

La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) se définit comme la contribution volontaire des organisations aux enjeux du développement durable [1]. Cette démarche concerne la gestion, par une entité, de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux [2]. Contrairement à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui cible spécifiquement le secteur privé, la RSO s’adresse à toutes les formes d’organisation : associations, collectivités locales, établissements publics, institutions et entreprises [3].

La RSO constitue un cadre de référence dont découle la RSE, qui en est l’application spécifique au monde de l’entreprise [4]. Ainsi, la RSE peut être considérée comme une déclinaison particulière de la RSO, adaptée au secteur privé. Le terme RSO englobe un spectre plus large, englobant non seulement les entreprises, mais aussi les institutions publiques et les organisations de tout type, dont les associations non lucratives [3].

Concrètement, une démarche RSO consiste à prendre en compte simultanément les questions économiques, sociales et environnementales dans les missions, la gouvernance, le fonctionnement et les relations avec les parties prenantes d’une organisation [1]. Cette approche vise à adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi au progrès social et à la protection de l’environnement.

La Commission européenne, dans son Livre vert de 2001, définit la responsabilité sociale et environnementale comme l’intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales des organisations dans leurs activités et leurs relations avec leurs parties prenantes [1]. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes.

La RSO se traduit par un comportement transparent et éthique qui doit :

- Contribuer au développement durable, à la santé et au bien-être de la société

- Prendre en compte les attentes des parties prenantes

- Respecter les lois en vigueur et être compatible avec les normes internationales

- Être intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations [5]

La norme internationale ISO 26000, publiée en 2010, fournit un cadre de référence pour la RSO. Cette norme, résultat de cinq années de discussions internationales impliquant gouvernements, ONG, industries, consommateurs et travailleurs, n’est pas une réglementation mais un guide [3]. Elle définit sept thématiques centrales, souvent décrites comme les sept piliers de la responsabilité sociétale :

- La gouvernance de l’organisation

- Les droits de l’Homme

- Les relations et conditions de travail

- L’environnement

- La loyauté des pratiques

- Les questions relatives aux consommateurs

- Les communautés et le développement local [1]

Par ailleurs, la RSO constitue l’un des moyens privilégiés pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU [2]. Les pratiques pertinentes à déployer par chaque organisation sont différentes et évolutives, et ne peuvent être prédéfinies à l’avance [6]. En fonction des lieux, des activités, des cultures, des pratiques et des technologies disponibles, ainsi que de l’évolution des contextes, la RSO consiste pour les organisations à identifier et à mettre en œuvre ces pratiques pertinentes, et à les améliorer dans le temps.

La RSO, lorsqu’elle est véritablement intégrée à la stratégie de l’organisation, constitue un réel atout [1]. Elle devient une opportunité au service de la performance, de l’innovation et de la cohésion sociale. En définitive, elle constitue une condition d’acceptabilité sociétale pour toute organisation souhaitant contribuer positivement à son environnement.

Pourquoi la RSO est-elle importante pour les organisations ?

La RSO représente un levier stratégique majeur pour les organisations dans un contexte où les attentes sociétales évoluent rapidement. Au-delà d’une simple démarche éthique, la RSO constitue un véritable facteur de performance globale et de pérennité.

D’un point de vue économique, l’adoption d’une démarche RSO génère des bénéfices tangibles. Selon France Stratégie, les entreprises qui intègrent les pratiques RSE affichent une performance économique supérieure de 13% par rapport aux autres [7]. Cette amélioration s’explique notamment par l’optimisation des ressources et la réduction des coûts opérationnels. Par exemple, les actions en faveur du développement durable permettent de réduire les dépenses énergétiques, de limiter la consommation d’eau et de réduire les déchets [8].

En outre, la RSO renforce considérablement l’attractivité et la fidélisation des talents. Une politique sociale responsable renforce la marque employeur et crée un environnement de travail épanouissant [7]. Cet aspect est particulièrement significatif sur le plan financier, puisque le coût de remplacement d’un collaborateur est estimé à environ 6 mois de salaire [7]. En réduisant le turnover, les organisations réalisent des économies substantielles.

Par ailleurs, la RSO constitue un puissant outil de différenciation commerciale. Les entreprises engagées dans cette démarche sont jusqu’à 66% plus susceptibles d’être identifiées comme des partenaires privilégiés [7]. Cette distinction concurrentielle s’avère déterminante dans un marché où les consommateurs et les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants en matière de questions sociales et environnementales.

La RSO permet également d’anticiper et de maîtriser efficacement les risques [9]. Elle offre un cadre d’analyse systémique qui identifie les vulnérabilités potentielles, qu’elles soient opérationnelles, juridiques, réputationnelles ou environnementales [6]. Cette approche préventive s’avère particulièrement précieuse face aux défis contemporains, tels que le changement climatique ou l’évolution des attentes sociétales.

De surcroît, la démarche RSO stimule l’innovation et favorise l’adaptation aux mutations économiques. En questionnant ses pratiques et en intégrant les principes du développement durable, l’organisation développe de nouvelles compétences et explore des modèles d’affaires alternatifs [1]. Ces innovations contribuent directement à sa résilience et à sa compétitivité à long terme.

Sur le plan relationnel, la RSO améliore substantiellement le dialogue avec les parties prenantes. Elle renforce la transparence des interventions et favorise une culture partagée du progrès [6]. Cette dynamique collaborative rend la prise de décision plus efficace et plus consensuelle, tout en créant de la valeur partagée pour l’ensemble des acteurs concernés.

Enfin, la RSO s’inscrit dans une perspective de contribution aux enjeux sociétaux majeurs. Elle permet aux organisations de participer activement à l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations Unies [10]. À travers leurs engagements environnementaux, sociaux et économiques, les organisations deviennent des acteurs essentiels de la transition vers un modèle plus durable, plus humain et plus résilient [11].

La RSO n’est donc pas simplement une démarche éthique facultative, mais bien un impératif stratégique pour toute organisation souhaitant assurer sa pérennité dans un monde en constante évolution. Elle représente un investissement dont les bénéfices se manifestent tant sur le plan économique que sur les plans social et environnemental.

Les 7 principes fondamentaux de la RSO selon la norme ISO 26000

La norme ISO 26000, publiée en 2010, établit un cadre de référence international pour guider les organisations vers un comportement socialement responsable. Cette norme volontaire s’articule autour de sept principes fondamentaux qui constituent le socle de toute démarche RSO authentique et efficace.

Transparence

Le principe de transparence exige des organisations qu’elles communiquent de manière claire et exhaustive sur leurs décisions et activités ayant une incidence sur la société et l’environnement. Cette transparence implique de diffuser des informations claires, justes et complètes à un degré raisonnable et suffisant. Les informations doivent être accessibles, compréhensibles et actualisées afin de permettre aux parties prenantes d’évaluer correctement l’impact des actions de l’organisation. Néanmoins, ce principe n’oblige pas à divulguer des informations confidentielles, exclusives ou protégées par des obligations juridiques.

Comportement éthique

Ce principe repose sur l’adoption d’une conduite fondée sur les valeurs d’honnêteté, d’équité et d’intégrité. Un comportement éthique implique de se préoccuper d’autrui, des animaux et de l’environnement, et de considérer l’impact des décisions et activités sur les intérêts des parties prenantes. Concrètement, les organisations doivent mettre en place des structures de gouvernance favorisant ce comportement éthique dans leurs interactions avec les autres acteurs.

Respect des parties prenantes

Les organisations doivent identifier, reconnaître et prendre en compte les intérêts de leurs parties prenantes. Bien que les objectifs puissent se limiter aux intérêts de ses propriétaires ou membres, d’autres groupes peuvent également avoir des droits légitimes que l’organisation doit prendre en compte. Ce principe suppose d’identifier systématiquement les parties prenantes, de tenir compte de leurs intérêts et des droits accordés par la législation, et de reconnaître leur influence potentielle sur les activités de l’organisation.

Respect de la légalité

Ce principe fondamental exige des organisations qu’elles se conforment à toutes les législations et réglementations en vigueur. Aucune entité, même les pouvoirs publics, n’est au-dessus des lois. Les organisations doivent prendre des mesures pour connaître les lois applicables, informer ceux qui en font partie de leurs obligations légales et les respecter dans toutes les juridictions où elles opèrent, même lorsque ces lois ne sont pas correctement appliquées.

Respect des normes internationales

Dans les situations où la législation locale ne comporte pas de protection environnementale ou sociale adéquate, les organisations doivent s’efforcer de respecter les normes internationales de comportement tout en respectant le principe de légalité. Lorsque la législation contredit ces normes internationales, elles doivent réviser, si possible, la nature de leurs activités dans cette juridiction et éviter d’être complices d’activités non conformes aux normes internationales.

Droits de l’homme

Les organisations doivent respecter les droits humains et reconnaître leur importance et leur universalité. Ce principe implique de respecter et, lorsque possible, de promouvoir les droits énoncés dans la Déclaration internationale des droits de l’Homme, en reconnaissant leur applicabilité indivisible dans tous les pays et toutes les cultures. Les organisations doivent éviter de tirer avantage des situations où ces droits ne sont pas protégés et prendre en compte les normes internationales lorsque la législation locale est insuffisante.

Redevabilité

La redevabilité constitue l’obligation pour une organisation de répondre de ses impacts sur la société, l’économie et l’environnement. Ce principe implique d’accepter un examen approprié de ses actions et d’assumer le devoir de réponse qui en découle. Une organisation redevable doit pouvoir justifier ses décisions auprès des autorités, de ses mandants et de toutes les parties concernées par ses activités. La redevabilité englobe également l’obligation d’assumer ses erreurs, de prendre les mesures appropriées pour y remédier et d’agir pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

Ces sept principes fondamentaux ne fonctionnent pas isolément mais interagissent et se renforcent mutuellement. Une démarche RSO authentique nécessite leur application cohérente et simultanée dans tous les aspects de la gouvernance et des opérations de l’organisation.

Comment mettre en œuvre une démarche RSO ?

La mise en œuvre d’une démarche RSO nécessite une méthodologie structurée qui transforme progressivement les pratiques de l’organisation. Ce processus graduel doit s’intégrer à la stratégie globale et s’aligner sur les activités, les enjeux sociaux et environnementaux, ainsi que sur les attentes des parties prenantes.

1. Réaliser un état des lieux

Avant toute action, un diagnostic approfondi s’impose. Cette première étape consiste à identifier les écarts entre l’existant et les orientations de la RSO [9]. Cette phase d’évaluation permet de mesurer la maturité de l’organisation dans les différents domaines couverts par la norme ISO 26000. Selon une étude, 80% des établissements publics ayant adopté une démarche RSO ont commencé par définir une stratégie formelle de responsabilité sociétale [12]. Ce diagnostic initial doit impliquer l’ensemble des acteurs concernés (élus, directeurs, agents) afin de garantir une vision complète et partagée.

2. Identifier les parties prenantes

Cette phase cruciale consiste à cartographier tous les acteurs qui exercent une influence directe ou indirecte sur l’activité de l’organisation. Une enquête révèle que 84% des établissements publics ont identifié leurs parties prenantes internes et externes [12]. Néanmoins, seuls 46% d’entre eux prennent véritablement en compte leurs attentes lors de l’élaboration de la stratégie RSO. Pour réaliser cette cartographie efficacement, il est recommandé de commencer par les parties prenantes à proximité de l’organisation, puis d’étendre l’identification à celles avec lesquelles elle n’a pas encore de relations [3].

3. Définir les enjeux prioritaires

La matrice de matérialité constitue l’outil privilégié pour cette étape. Elle permet d’identifier les enjeux les plus importants en croisant leur impact sur l’organisation et leur importance pour les parties prenantes [13]. Cette démarche analytique aide à déterminer « la matérialité » des enjeux – ce qui peut avoir un impact significatif sur l’organisation, ses activités et sa capacité à créer de la valeur financière et extra-financière [6]. Cette priorisation devient essentielle car aucune organisation ne peut tout faire simultanément [14].

4. Élaborer un plan d’action

Pour élaborer un plan d’action RSO efficace, il convient de définir des objectifs simples, ambitieux et réalisables, qui s’appuient sur le diagnostic préalablement établi [4]. Ces objectifs doivent couvrir les sept enjeux centraux énoncés par la norme ISO 26000. À chaque objectif doit être alloué :

- Un budget et des ressources dédiées

- Des délais précis d’exécution

- Un degré de priorité

- Des pilotes responsables de leur mise en œuvre

5. Suivre et évaluer les résultats

Finalement, une démarche RSO s’inscrit dans un processus d’amélioration continue nécessitant une évaluation régulière. Selon une étude, 70% des établissements publics ont mis en place un suivi des problématiques RSO avec des indicateurs spécifiques [12]. Ces indicateurs, qualitatifs ou quantitatifs, permettent de contrôler l’atteinte des objectifs et de réajuster les actions si nécessaire [4]. Cette évaluation régulière garantit l’adaptation des différents comportements et pratiques dans une logique de progrès continu [9].

Quel est le rôle des parties prenantes dans la RSO ?

Les parties prenantes constituent un élément central de toute démarche RSO efficace. Selon la définition de la norme ISO 26000, une partie prenante désigne toute personne ou tout groupe ayant un intérêt dans les décisions ou les activités d’une organisation [9].

L’écosystème des parties prenantes se divise généralement en deux catégories distinctes. Les parties prenantes internes comprennent les salariés, les actionnaires et les syndicats, tandis que les parties prenantes externes englobent les clients, les fournisseurs, les prestataires, les partenaires, les ONG, les organisations sectorielles et l’État [15].

Le dialogue avec les parties prenantes constitue un élément indissociable de la démarche RSO, car il permet à l’organisation de mieux comprendre les impacts de ses activités sur la société et de prévenir les risques. Par ailleurs, ce processus favorise le développement d’actions pertinentes et pragmatiques, tout en stimulant l’innovation en vue de solutions concrètes et durables [3].

D’après l’expérience des organisations engagées dans cette démarche, le dialogue avec les parties prenantes constitue un outil de compréhension de l’environnement, un facteur d’anticipation pour faciliter les relations, un moyen de développement et un levier d’acceptabilité des activités [3]. Ainsi, 84% des établissements publics ont identifié leurs parties prenantes internes et externes, bien que seuls 46% d’entre eux prennent effectivement en compte leurs attentes lors de l’élaboration de leur stratégie RSO [16].

La participation active des parties prenantes permet également d’enrichir la stratégie RSO par le croisement des expertises et l’identification des signaux faibles, favorisant l’anticipation des risques et des évolutions réglementaires [3]. Ce dialogue constructif renforce la transparence et la confiance, éléments essentiels pour la réputation de l’organisation et la fidélité de ses interlocuteurs [15].

La norme ISO 26000 confirme d’ailleurs que l’identification des parties prenantes et le dialogue avec elles constituent une pratique fondamentale de responsabilité sociétale [3]. Cette approche collaborative permet finalement de créer une valeur partagée, bénéfique non seulement pour l’organisation, mais aussi pour la société et l’environnement dans l’ensemble [15].

Comment évaluer et améliorer une démarche RSO ?

L’évaluation régulière constitue une étape cruciale pour perfectionner toute démarche RSO. Cette phase permet d’identifier les axes d’amélioration et d’assurer l’efficacité des actions engagées.

Indicateurs de performance

Les indicateurs de performance RSO sont des mesures quantifiables permettant d’évaluer l’impact des actions de l’organisation sur son environnement et la société [17]. Ces KPI servent à mesurer la performance, à identifier les domaines nécessitant des améliorations et à produire le reporting extra-financier. Ils doivent refléter les domaines sociaux, sociétaux, environnementaux, de gouvernance et d’achats responsables [18].

Outils de reporting

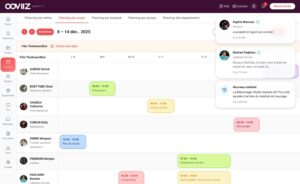

Les logiciels de reporting RSO sont des solutions numériques qui centralisent la collecte, la gestion, l’analyse et le reporting des données relatives au développement durable [19]. Ces plateformes permettent d’automatiser la collecte de données, de normaliser les rapports, de suivre les progrès et de générer des documents conformes aux normes internationales. Les tableaux de bord partagés améliorent notamment la collaboration entre les parties prenantes [20].

Audit interne ou externe

L’audit permet d’évaluer systématiquement la maturité et l’efficacité de la démarche RSO. L’audit interne est réalisé par une équipe au sein de l’organisation, tandis que l’audit externe est mené par une entité indépendante [21]. L’avantage principal de l’audit externe réside dans sa vision impartiale et objective, dégagée de tout biais interne [22].

Amélioration continue

L’amélioration continue s’appuie sur l’analyse régulière des résultats pour a’ajuster la stratégie. Pour préparer collectivement cette démarche, le CNOSF propose un outil d’autodiagnostic permettant d’évaluer le niveau d’engagement écoresponsable de la structure et d’identifier les axes de progression [23]. Ce processus doit s’inscrire dans un cycle d’évolution permanent.

Communication des résultats

Communiquer en RSO consiste à apporter des preuves tangibles de son engagement, par des chiffres, des témoignages ou l’obtention de labels [1]. Cette communication doit être transparente sans nécessairement tout divulguer. Le principe fondamental demeure de transmettre une information juste, claire et accessible aux parties prenantes concernées par les activités de l’organisation.

Points clés

La RSO constitue un cadre stratégique essentiel pour toutes les organisations souhaitant contribuer positivement au développement durable tout en renforçant leur performance globale.

• La RSO s’applique à toutes les organisations (entreprises, associations, collectivités) et génère 13% de performance économique supplémentaire selon France Stratégie.

• Les 7 principes ISO 26000 (transparence, éthique, respect des parties prenantes, légalité, normes internationales, droits humains, redevabilité) constituent le socle d’une démarche authentique.

• La mise en œuvre nécessite 5 étapes clés : état des lieux, identification des parties prenantes, définition des priorités, plan d’action et évaluation continue.

• Le dialogue avec les parties prenantes (84 % des organisations les identifient) permet d’anticiper les risques et de créer une valeur partagée durable.

• L’évaluation régulière, fondée sur des indicateurs de performance, des audits et des outils de reporting, garantit l’amélioration continue et la crédibilité de la démarche.

La RSO n’est plus une option mais un impératif stratégique pour assurer la pérennité organisationnelle dans un monde en mutation, alliant performance économique et impact sociétal positif.

FAQ

Q1. Quelle est la différence entre la RSO et la RSE ? La RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) est un concept plus large qui s’applique à l’ensemble des organisations, tandis que la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) concerne spécifiquement les entreprises. La RSO englobe les associations, les collectivités territoriales et les institutions publiques en plus des entreprises.

Q2. Quels sont les principaux piliers de la RSO ? La RSO s’articule autour de trois piliers fondamentaux : économique, social et environnemental. Ces piliers guident les organisations dans leur démarche de responsabilité sociétale et de contribution au développement durable.

Q3. Comment une organisation peut-elle mettre en œuvre une démarche RSO ? La mise en œuvre d’une démarche RSO comprend plusieurs étapes clés : réaliser un état des lieux, identifier les parties prenantes, définir les enjeux prioritaires, élaborer un plan d’action, puis suivre et évaluer les résultats. Cette approche structurée permet d’intégrer progressivement la RSO à la stratégie de l’organisation.

Q4. Quel est l’intérêt pour une organisation d’adopter une démarche RSO ? Adopter une démarche RSO présente de nombreux avantages pour une organisation, notamment des performances économiques améliorées, une attractivité accrue pour les talents, une différenciation commerciale, une meilleure gestion des risques et une contribution positive aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Q5. Comment évaluer l’efficacité d’une démarche RSO ? L’évaluation d’une démarche RSO s’effectue à travers plusieurs voies : l’utilisation d’indicateurs de performance spécifiques, la mise en place d’outils de reporting, la réalisation d’audits internes ou externes, l’application d’un processus d’amélioration continue et la communication transparente des résultats aux parties prenantes.

Nos consultants spécialisés accompagnent les studios de production pour cadrer la stratégie,

former les équipes et suivre les résultats. Nous adaptons l’approche aux contraintes du terrain.